今回は、「ブラックバスの生態」についてまとめてみました。

バス釣りをする上で欠かせないことは、まず何よりもブラックバスの生態について学んでおくことです。

他の記事に、バス釣りを上達させるためのポイントについてまとめました。

ここで書いたように、ブラックバスの生態を知ることは、バス釣り上達のための第一歩となります。

今回の記事では、バスの身体能力に関わる基本的な生態についてまとめています。

タップできる目次

「ブラックバスの生態」5つのポイント

ブラックバスの生態には、大きく5つのポイントがあります。

- ブラックバスの食生

- ブラックバスの適水温

- ブラックバスの視覚能力

- ブラックバスの聴覚

- ブラックバスの嗅覚

それでは、それぞれの生態について詳しく見ていきましょう。

1. ブラックバスの食生

まず最初のブラックバスの生態は、「バスの食性」についてです。

ブラックバスの食生は、よく知られているように肉食で、小魚からエビやザリガニ等の甲殻類などを主に食べています。

その他には、セミやハチなどの昆虫、カエルやイモリなどの両生類、アヒルの雛などの鳥や、ネズミなどの小型哺乳類まで食べます。

ちなみに、大型のバスは小バスも結構よく食べています。

バス釣りのルアーは、主に上記の生物に模して作られることが多いです。

しかし、バスの面白いところは、好奇心や防衛本能がとても強いので、上記の生物に見立てたとは言えない姿形をしたルアーにもよく反応してくることです。

2. ブラックバスの適水温

2つ目のブラックバスの生態は、「バスの適水温」についてです。

バスが生きることのできる水温は、約3℃〜38℃と言われています。

その中でも、活性が高くなるバスにとっての適水温は、22℃〜27℃と言われています。

水温計で表水温を測った時、水温がこの間にあれば、バスの活性は高く、釣り易いことが予想できます。

逆に、27℃を超えたり、22度を下回ったりすると、徐々にバスの活性は下がっていきます。

夏の暑い日に水温が27℃を超えていくと、バスは蒸し風呂のような高温地帯を避け、涼しい場所を求めてディープに移動したり、水温の低いインレットや流入河川に入って行ったり、物陰に潜んで暑さを凌ぐようになります。

このような場合は、高水温のエリアにいるバスは活性が下がるため釣りにくいですが、暑さを凌げる低水温域にいるバスを見つけられれば釣りやすくなります。

反対に、冬に入り水温が10℃を下回ってきても、バスの活性はかなり低くなります。

5℃以下の状況では、バスの捕食活動は週に1回程度だと言われています。

バスは変温動物のため、低温になると体の基礎代謝が下がり、消化速度が遅くなるからです。

3. ブラックバスの視覚能力

3つ目のブラックバスの生態は、「バスの視覚能力」についてです。

バスは色を見分けることができ、紫外線領域まで見ることが出来ます。

人間よりも色を見る幅が広いです。

そして、色の明度(明るい暗い)もしっかり見分けています。

しかし、バスの色の判断は、色の種類によってムラがあります。

例えば、バスは、ルアーにも多い茶色系の色についてはかなり細かく判別することが出来るのに対し、青系の色はほとんど同じ色に見えています。

なので、釣りをする際には、青系等のルアーについては色のチョイスはいい加減でも構いませんが、茶系統の色を使うときは、繊細に色を使い分けてた方がいいです。

色以外については、バスの動体視力の鋭さにも特徴があります。

バスの動体視力は人間の3倍もあり、かなり素早く動くものについても目で追うことが出来ます。

動体視力が良いということですね。

人の目では見分けがつかないほどの速さのものでも、しっかり見て理解しているということです。

例えば、バスの目の前にサッと素早くルアーを横切らせてリアクションバイトを誘うようなとき、人間にはルアーの動きが素早すぎて見えないように思えても、バスはしっかり目でルアーを追ってバイトしています。

4. ブラックバスの聴覚

4つ目のブラックバスの生態は、「バスの聴覚」についてです。

バスには聴覚の働きをする基幹が2つあります。

耳石と側線です。

それぞれ解説していきます。

バスの耳石の働き

バスの耳石の働きは、人間の耳とほぼ同じと考えてもらって良いです。

人と同じように水の中で音を聞いています。

水は空気の約800倍の密度があるため、音が伝わる速度が空気よりもかなり早く、また空気に比べて遠くまでクリアに伝わりやすいです。

そのため、ルアー内のラトル音だけでなく、ルアーやシンカーが障害物に当たる音や、ルアーのフックやスプリットリングがぶつかった時に出る音も敏感に聞き分けているはずです。

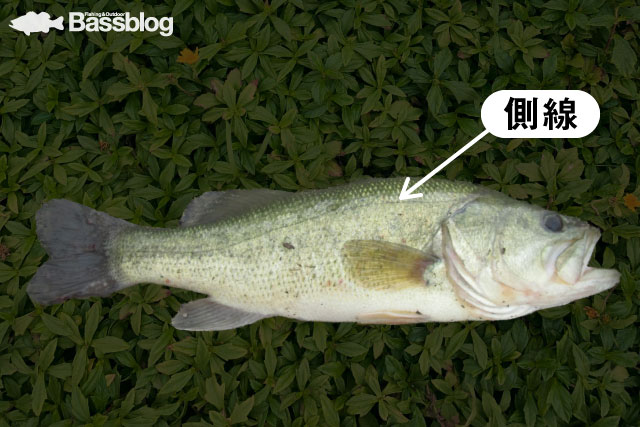

バスの側線の働き

上の画像を見ると、バスのエラの後ろから尾びれにかけて小さな穴が連続して空いているのがわかると思います。

写真だと、エラの後ろはバスの側面の模様の少し上部にカーブを描いて連続しています。

これがバスの側線です。

バスの身体は身を守るために硬いウロコで覆われているため、周りで起きていることを人間の肌のように感じ取ることが出来ません。

そこで、この側線という、一列に並ぶ小さな穴を使って周りの状況を把握しています。

側線では、人には聞こえない低周波の音まで聞き分けています。

例えば、近くを小魚やエビなどが動いたり、ルアーが横切って行ったりする時に出る細かな波動を感じ取っています。

ちなみにこの側線の機能はバスの近くでしか働かないため、遠くの水流の変化はあまり敏感に感じることは出来ません。

なので、バスを水流で誘うのなら、ある程度バスの近くを通してあげる必要があるということです。

もう一つ付け加えておくと、この側線は、体長が長ければ長いほど発達し、穴の数も増えるので、デカバスほど側線の機能は正確になります。

逆に小バスは側線が発達していないので、水流の変化を敏感に感じることは出来ません。

5. ブラックバスの嗅覚

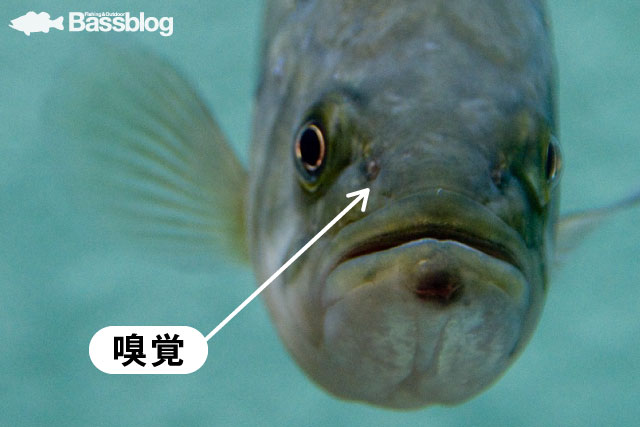

5つ目のブラックバスの生態は、「バスの嗅覚」についてです。

バスの嗅覚は、口の上にある小さな4つの穴の中にあります(片側にふたつ)。

この穴は前後がそれぞれつながっていて、ここに水が通ると中にある嗅覚細胞に触れて、匂いを感じ取っています。

この嗅覚細胞はバスのサイズが大きくなればなるほど細胞の数が増えるため、より嗅覚は鋭くなります。

サイトフィッシングをしていると、バスがルアーに鼻先を近づけて様子をうかがうのを見ることが多いですが、このときバスはルアーの匂いも嗅いでいるはずです。

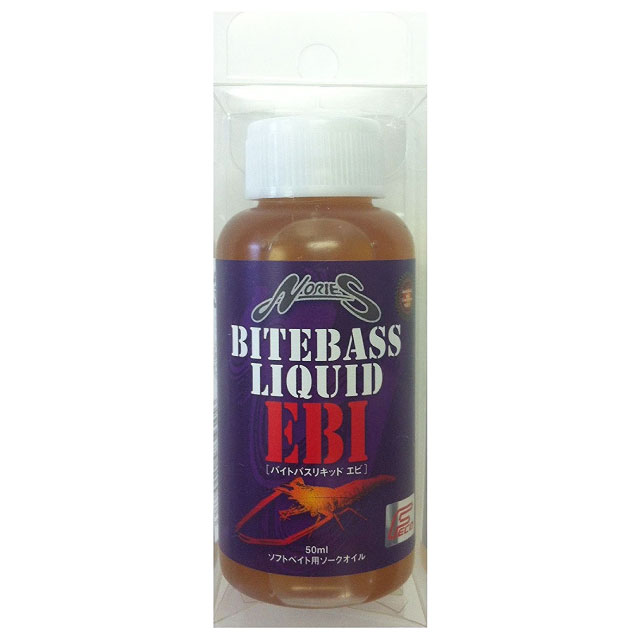

時には、本物のベイトの匂いや、バスの好む匂いをルアーにスプレーして使うと効果が絶大な場合もあります。

また、匂いのおかげで一度くわえたルアーを放しにくくなる(見破られにくくなる)というメリットもあります。

参考価格:880円

参考価格:1,100円

「ブラックバスの生態」まとめ

以上が、「ブラックバスの生態」についてのまとめです。

ここで書いたのは、バスの身体能力に関わる基本的な生態についてまとめです。

釣りをする時に、バスがどんな状態か、またどんな様子でルアーを見ているのかをイメージするヒントになれば幸いです。